| | | Завершенные научные проекты |

|

На главную » Научные проекты »

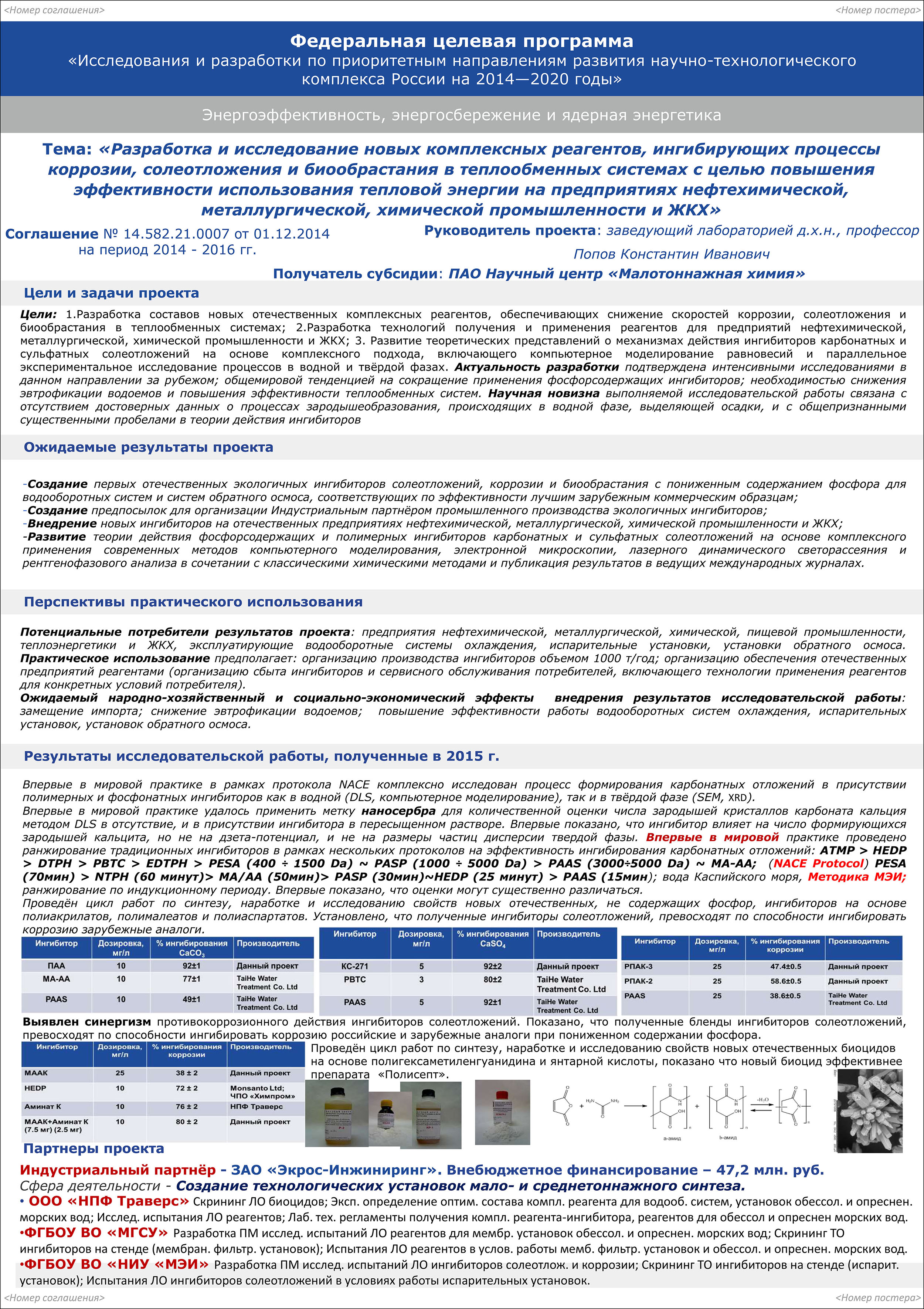

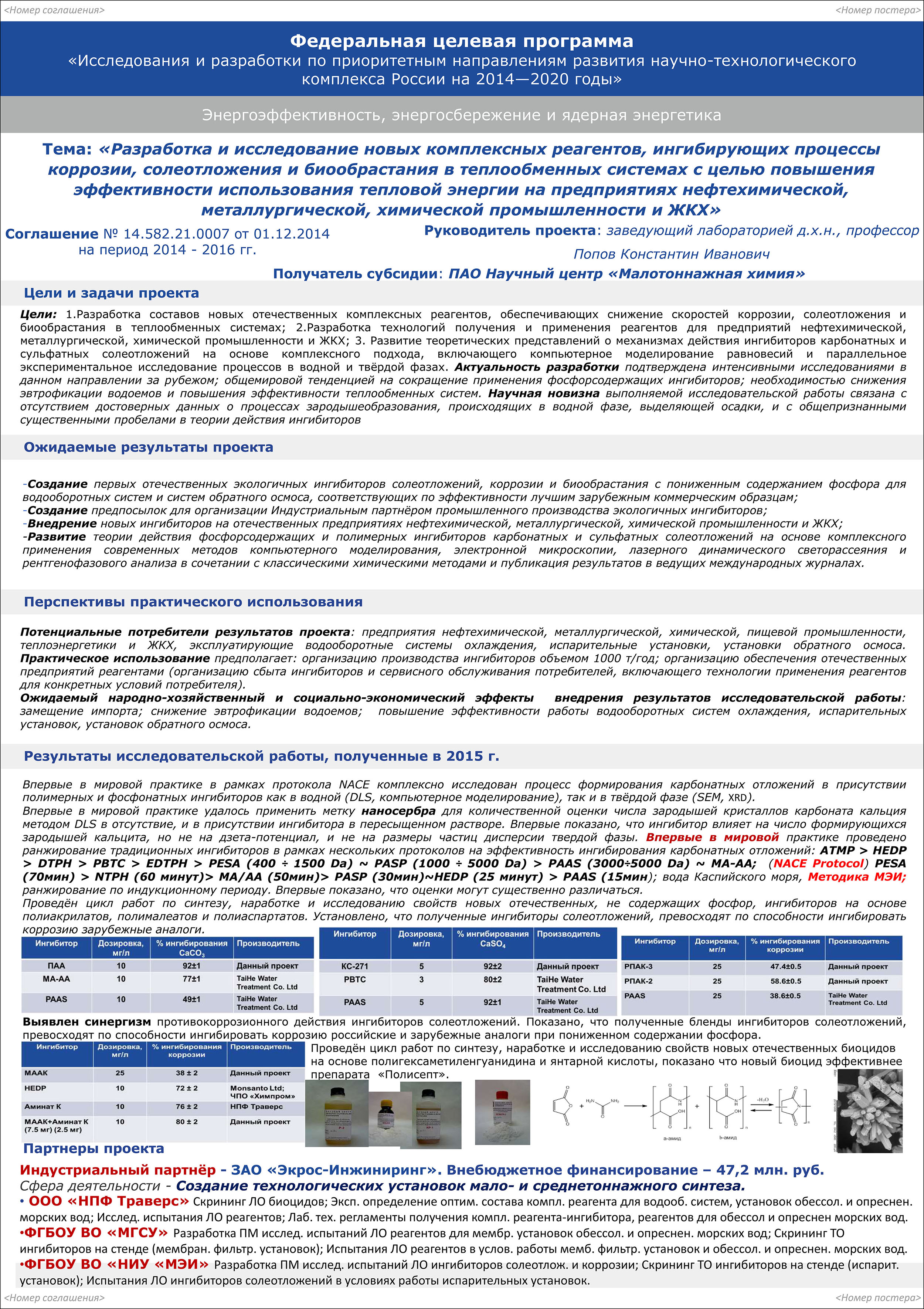

Госконтракты выполненные под руководством и участии сотрудников НЦ "Малотоннажная химия" 2012. Госконтракт Минпромторга России № 12208.1007999.13.003 «Разработка технологий получения опытных партий сложных эфиров пентаэритрита и СЖК С5-С9», шифр «Пентаэритрит» от 3 апреля 2012 года 2012. Госконтракт Минпромторга России № 12208.1007999.13.005/2-11-2012 «Разработка эластомерных материалов и технологии изготовления резинотехнических изделий с применением двуокиси титана», Шифр «Двуокись» от 30 апреля 2012 года 2012. Госконтракт Минпромторга России № 12411.0810200.13.В09 «Разработка и освоение производства новых видов химических материалов для гражданских отраслей промышленности» Шифр «Материалы-2012» от 20 июня 2012 г. 2013. Госконтракт Минпромторга России № 13411.0010400.13.015 «Разработка технико-экономического обоснования необходимости применения геосинтетических материалов в промышленном и нефтегазовом строительстве», шифр «Геоматериалы» от 20 марта 2013 г. 2014. Госконтракт Минпромторга России № 14411.9990919.13.075 «Разработка рекомендаций по развитию малотоннажной химии для обеспечения высокотехнологичных отраслей промышленности особо чистыми веществами и химическими реактивами», шифр «Основа»» от 31 июля 2014 года. 2013. Проект РФФИ 13-08-00289 "Модификация ионных жидкостей хелатообразующими соединениями для повышения эффективности и селективности процессов экстракции и разделения катионов металлов".В результате выполнения проекта предложен и успешно реализован новый подход к разработке химических технологий с применением ИЖ, основанный на исследовании комплексообразования в среде ионной жидкости. На примере комплексных соединений цезия и лития с краун-эфирами экспериментально методом ЯМР 133Cs и 7Li определены состав комплексов, и измерены константы устойчивости в широком интервале температур, определены термодинамические параметры комплексообразования (ΔHо, ΔSо) для восьми комплексов в 1-бутил-3-метилимидазолия бис[(триформетил)сульфонил]имиде ([BMIM][N(Tf)2]). Установлены закономерности комплексообразования щелочных катионов с краун-эфирами в ИЖ, взаимосвязь между степенью гидрофильности ИЖ и константой устойчивости комплекса, между термодинамической устойчивостью комплексного соединения и коэффициентом распределения катиона в системе «вода-ИЖ», между строением комплексного соединения и его способностью к электромиграции. Всего в мире на момент завершения проекта для ионных жидкостей было определено и опубликовано 198 констант устойчивости и 72 значения изменений энтальпии и энтропии комплексообразования (ΔSо и ΔHо). В том числе, в ходе реализации данной работы измерено 30 констант устойчивости комплексных соединений в ИЖ и определено 8 значений тепловых эффектов комплексообразования, что соответствует 15% и 11% общемирового объема термодинамических данных. Показано, что в ряду: 12-краун-4 (12С4) - 15-краун-5 (15С5) - 18-краун-6 (18С6)- дибензо18-краун-6 (DB18C6) - дбензо21-краун-7 (DB21C7) –дибензо24-краун-8 (DB24C8) значения logK1 для [BMIM][N(Tf)2] проходят по мере монотонного возрастания размера полости макроцикла через максимум, наблюдающийся при наилучшем соответствии ионного радиуса катиона цезия размеру полости макроцикла. Примечательно, что для водных растворов такого соответствия не наблюдается. Сопоставление полученных для цезия констант в ионной жидкости и в молекулярных растворителях с донорным числом молекулярного растворителя DN позволило установить, что для комплексов [Cs(18C6]+ и [Cs(15C5]+ значения logK1 попадают в диапазон констант растворителей, имеющих DN между 33 (вода) и 14 (ацетонитрил). Таким образом, ионные жидкости следует относить не к «сверхполярным», а к обычным полярным жидкостям. При этом появилась возможность оценить донорное число для [BMIM][N(Tf)2] в пределах ~ 26-27. Для гидрофобных ИЖ с известными константами устойчивости комплексов в ионной жидкости впервые целенаправленно исследована экстракция ионов цезия, определены коэффициенты распределения, установлены и объяснены корреляции между константами комплексообразования в ИЖ и коэффициентами распределения. Показано, что все, использованные нами краун-эфиры существенно повышают степень экстракции цезия в ИЖ. При этом наблюдаемые величины logDCs существенно выше таковых при экстракции цезия в молекулярные растворители в присутствии дициклогексил-18-краун-6 (DC18C6). Показано, что коэффициенты распределения (logDCs) монотонно возрастают при переходе от 15C5 к DB21C7 от 0.30 до 1.67, а затем снижаются до 0.94 (DB24C8). При этом максимум наблюдается для DB21C7, для которого размер полости наилучшим образом соответствует размеру иона цезия. Для исследованных краун-эфиров впервые выявлена и объяснена линейная корреляция между logDCs и константами устойчивости комплексных соединений CsL в ионной жидкости (logKCsL). Наличие такой корреляции указывает на доминирующую роль комплексообразования в фазе ИЖ в процессах экстракции с участием макроциклических соединений. Результаты по выявлению линейной корреляции между logK1 и logD являются новыми, расширяют представления о свойствах ИЖ и полностью соответствуют мировому уровню. С привлечением базы данных ИЮПАК и программного обеспечения SPECIES было проведено моделирование ионных равновесий водной фазы, находящейся в контакте с ионной жидкостью. При этом была учтена возможность образования ионных пар цезий-нитрат-ион, а также протонирования краун-эфира 18C6. В результате впервые оказалось возможным объяснить снижение коэффициента распределения цезия в системе «вода-ИЖ-краун-эфир» при слабом подкислении водной фазы, и последующий его рост при дальнейшем повышении концентрации кислоты. Оказалось, что понижение хорошо коррелирует со степенью протонирования краун-эфира в водной фазе, а дальнейший рост logD – с нарастанием доли ионных пар цезий-нитрат-ион. В электрокинетической ячейке с жидкой мембраной на основе [BMIM][NTf2] произведена модификация как самой мембраны краун-эфиром (15C5, 18C6 или DB18C6), так и питающего водного раствора (Трилон Б). В этих условиях было проведено разделение модельной смеси эквимолярных растворов нитратов цезия и лития, а также цезия и меди. Впервые выявлена роль комплексообразования при электромиграции катиона в ИЖ и показана возможность повышения селективности действия мембраны не только за счет ее модификации хелатирующим агентом, но и за счет введения второго хеланта в водную фазу. Поставленные перед Проектом задачи выполнены в полном объеме. Опубликованные результаты проекта востребованы, и к концу 2015 года уже трижды процитированы зарубежными коллегами из University of Southampton, UK и Saga University, Japan Публикации по Проекту Глава в монографии: 1.K. Popov, V. Chistov, E. Esipova, J. Dikareva, A. Vendilo “Formation of metal-ligand compleхes in ILs and perspective of ILs application in purification technologies”, Chapter 4 in “Application, Purification and Recovery of Ionic Liquids” (Olga Kuzmina, Ed.) Elsevier, Amsterdam, 2016, pp.159-203. Статьи, индексируемые в системе SCOPUS: 2. K. I. Popov, A. G. Vendilo, V. Chistov, H. Ronkkomaki, M. Lajunen, V. Privalov, J. Dikareva. Stability constants of lithium complexes with 15-crown-5 and 18-crown-6 in a hydrophobic ionic liquid 1-butyl-3-methylimidazolium bis[(trifluoromethyl)sulphonyl]imide // Polyhedron. 2013, Vol. 63, P. 50–54. 3. Vendilo A. , Popov K. , Lajunen M., Chistov V., Djigailo D., Ronkkomaki H., Privalov V., Pletnev I. A cesium-133 nuclear magnetic resonance study of the cesium cation complexation by macrocyclic polyethers in hydrophobic RITLs // Polyhedron. 2014. Vol. 81. P.P. 341–348. 4. А. G. Vendilo, V. I. Chistov, J. M. Dikareva, К. I. Popov. Crown Ethers Assisted Cesium Extraction from Aqueous Solutions into a Hydrophobic Room Temperature Ionic Liquid 1-Butyl-3-methylimidazolium Bis[(trifluoromethyl)sulfonyl]imide. Macroheterocycles, 2015, Vol. 8 (2) P.P.181-184. По материалам Проекта В.И.Чистов подготовил диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук и представил устный доклад "КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЕ И ЭКСТРАКЦИЯ ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ В ГИДРОФОБНУЮ ИОННУЮ ЖИДКОСТЬ 1-БУТИЛ-3-МЕТИЛИМИДАЗОЛИЯ бис[(ТРИФТОРМЕТИЛ)СУЛЬФОНИЛ] ИМИД" на 11 Международном Конгрессе молодых ученых по химии и химической технологии “МКХТ-2015”, Москва, ноябрь 2015 года, РХТУ им. Д.И.Менлелеева. 2014. Соглашение с Минобрнауки России №14.582.21.0007 "Разработка и исследование новых комплексных реагентов, ингибирующих процессы коррозии, солеотложения и биообрастания в теплообменных системах с целью повышения эффективности использования тепловой энергии на предприятиях нефтехимической, металлургической, химической промышленности и ЖКХ" Минобрнауки России ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014 – 2020 годы» Научный руководитель : Попов Константин Иванович Ответственный исполнитель: Ковалева Наталья Евгеньевна Номер Соглашения о предоставлении субсидии: 14.582.21.0007 Тема: «Разработка и исследование новых комплексных реагентов, ингибирующих процессы коррозии, солеотложения и биообрастания в теплообменных системах с целью повышения эффективности использования тепловой энергии на предприятиях нефтехимической, металлургической, химической промышленности и ЖКХ» Приоритетное направление: Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика. Критическая технология: Технологии создания энергосберегающих систем транспортировки, распределения и использования энергии. Период выполнения: с 01.12.2014 г. по 30 декабря 2016 г. Плановое финансирование проекта: 156,9 млн. руб. Бюджетные средства 109,7 млн. руб., Внебюджетные средства 47,2 млн. руб. Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью Научный центр «Малотоннажная химия» (ООО НЦ «Малотоннажная химия») Индустриальный партнер: Закрытое акционерное общество «Экрос-Инжиниринг» (ЗАО «Экрос-Инжиниринг») Ключевые слова: ИНГИБИТОРЫ СОЛЕОТЛОЖЕНИЙ, ИНГИБИТОРЫ КОРРОЗИИ, БИОРАЗЛАГАЕМЫЕ ИНГИБИТОРЫ СОЛЕОТЛОЖЕНИЙ, БИОЦИДЫ, ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ ИНГИБИТОРОВ СОЛЕОТЛОЖЕНИЙ, ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ ИНГИБИТОРОВ КОРРОЗИИ, ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ БИОЦИДОВ, ТЕХНОЛОГИИ ПРИМЕНЕНИЯ ИНГИБИТОРОВ CОЛЕОТЛОЖЕНИЙ, ТЕХНОЛОГИИ ПРИМЕНЕНИЯ ИНГИБИТОРОВ КОРРОЗИИ, ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ - Цель проекта

Проблема защиты технологического оборудования от солеотложений и внутренней коррозии до настоящего времени является одной из актуальных в теплотехнике. По тепловой энергетике страны потери за счет недовыработки электроэнергии составляют около 30 млрд. рублей в год, а 28% всех повреждений тепловых сетей в РФ обусловлены внутренней коррозией. Задачей проекта является разработка и исследование механизма действия новых биоразлагаемых комплексных реагентов, ингибирующих процессы коррозии, солеотложения и биообрастания в теплообменных системах с целью повышения эффективности использования тепловой энергии на предприятиях нефтехимической, металлургической, химической промышленности и ЖКХ Цель проекта: -Разработка составов новых отечественных комплексных реагентов, обеспечивающих снижение скоростей коррозии, солеотложения и биообрастания в теплообменных системах. -Разработка технологий получения реагентов для предприятий нефтехимической, металлургической, химической промышленности и ЖКХ. - Основные результаты проекта

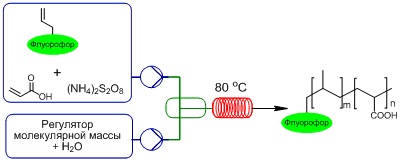

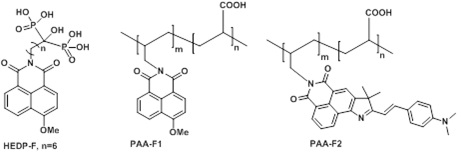

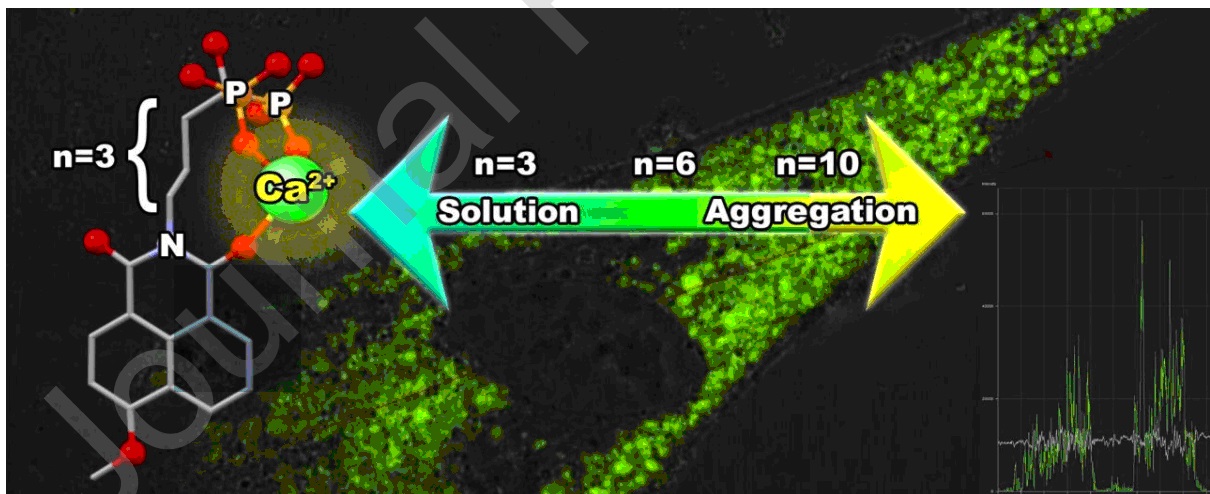

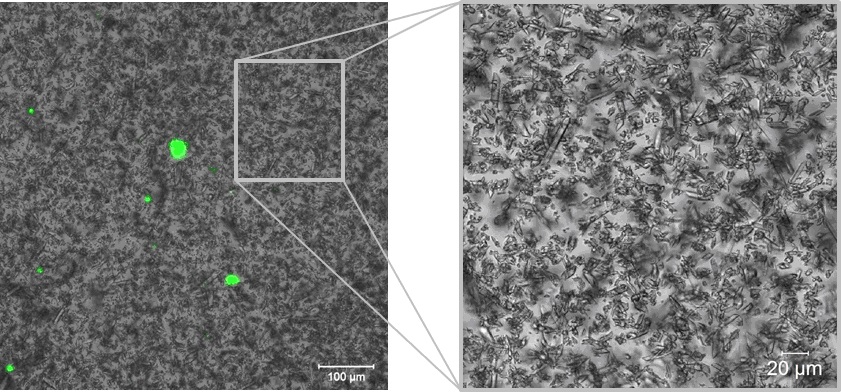

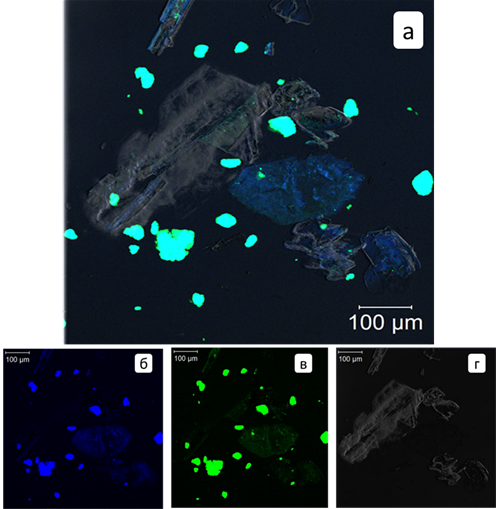

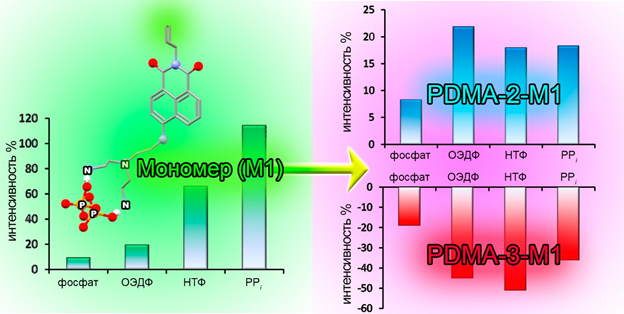

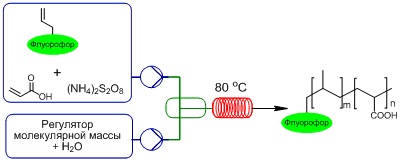

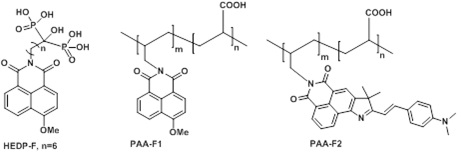

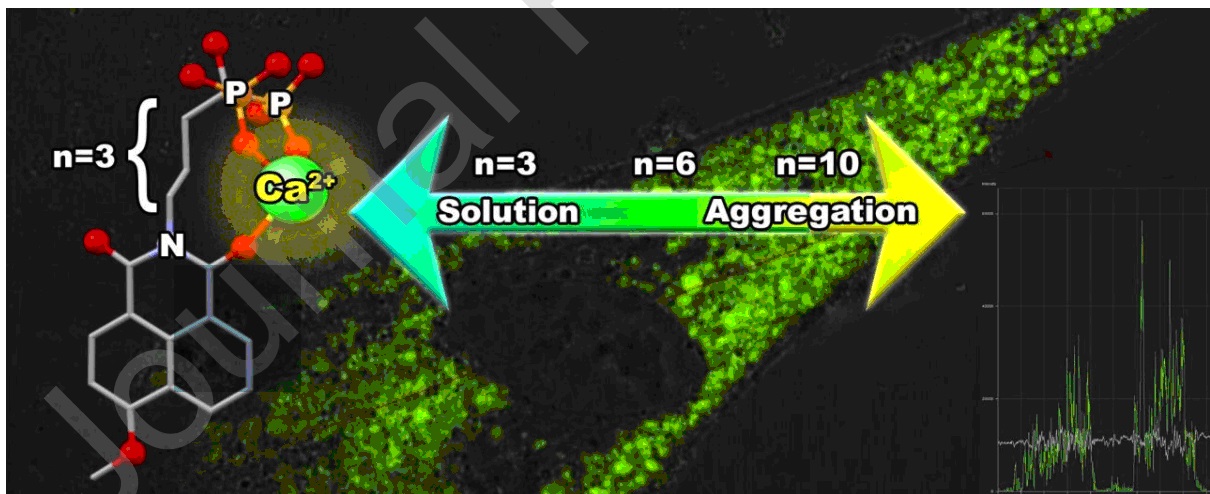

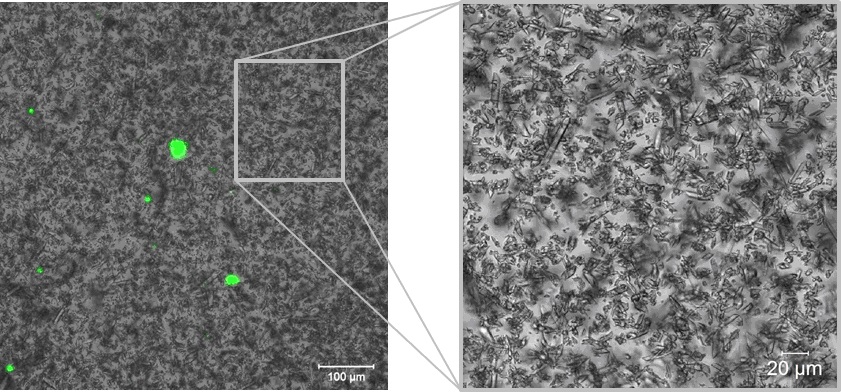

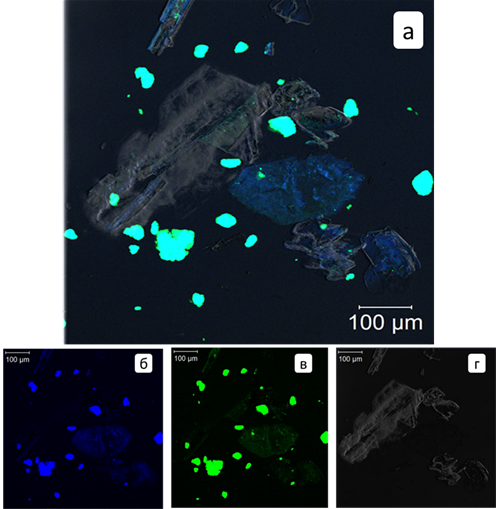

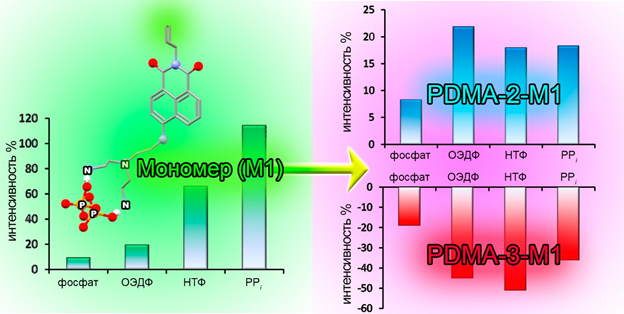

2.1 Результаты 1 этапа ПНИЭР Проведен аналитический обзор современной научно-технической, нормативной, методической литературы, затрагивающей научно-техническую проблему, исследуемую в рамках ПНИЭР, в том числе, в части методов синтеза, а также структуры рынка ингибиторов коррозии, солеотложений и биообрастания для различных систем водопользования, включающий анализ современного рынка мирового рынка ингибиторов коррозии, солеотложений и биообрастания для различных систем водопользования, рынка Западной Европы, рынка Северной Америки, рынка Китая и рынка РФ с описанием основных игроков рынков, объемов производств по отдельным категориям реагентов, оценками объемов экспорта и импорта реагентов в РФ и др. Показано, что биоразлагаемые ингибиторы интенсивно разрабатываются на лабораторном уровне во всех промышленно развитых странах, но в промышленных масштабах пока не выпускаются, и на рынке отсутствуют. По результатам обзора сделаны выводы об актуальности разработки биоразлагаемых ингибиторов, о наличии благоприятных перспектив внедрения их на российском рынке, а также о необходимости замещения импортных продуктов, перекрывающих по разным позициям от 30 до 50% отечественного рынка. Проведены патентные исследования (по ГОСТ Р 15.011-96), показавшие, что разработка экологически безопасных комплексных химических реагентов, ингибирующих процессы коррозии, солеотложения и биообрастания в теплообменных системах, является актуальной проблемой; а также полностью подтвердившие выводы, основанные на анализе рынка ингибиторов, и выявившие мирового лидера в части патентования новых ингибиторов – Китай. На основании исследований сформирован отчет о патентных исследованиях. Обзоры патентов и литературы выполнены с привлечением самой полной и совершенной в мире поисковой реферативной системы SciFinder (Chemical Abstracts). Произведён анализ отечественной сырьевой базы производства полимеров на основе акриловой кислоты, а также фосфорсодержащих органических соединений класса ингибиторов солеотложений. Показано, что основные отечественные компоненты для производства биоразлагаемых ингибиторов на основе акриловой кислоты и её аналогов в России имеются. На основании анализа и обобщения собранных информационных материалов определены направления синтеза ингибиторов солеотложений: получение полиакрилатов с пониженным содержанием сшивок и использование в качестве сшивающих агентов биоразлагаемых фрагментов, получение фосфориллированных полиаминов с пониженным содержанием фосфоновых групп, а также получение полиакрилатов, содержащих фосфоновые группировки. Кроме того, уточнены методики тестирования получаемых соединений на ингибирующую способность с привлечением помимо традиционных метода лазерного динамического светорассеяния. В рамках выбранного направления исследований разработаны две новые методики: лабораторная методика получения реагентов на основе производных акриловой кислоты, путем растворно-осадительной сополимеризации акриловой/метакриловой кислоты и сшивающего агента в циклогексане и лабораторная методика получения фосфорсодержащих соединений на основе полиаминов и производных акриловой кислоты методом фосфорилирования полиэтиленамина формальдегидом и гирофосфитом натрия, а также полимеризацией метакриловой кислоты методом радикальной полимеризация, с последующим получением полихлорангидрида и ацилирование им иминодиметилфосфоновой кислоты. Новизна первой методики по сравнению с существующими аналогами заключается в проведении реакции по получению редкосшитых акриловых полимеров при атмосферном давлении, а также в способе смешения реагентов, что позволяет десятикратно снизить время синтеза. Новизна второй методики заключается в совмещении в процессе синтеза в молекуле полимера на основе акриловой кислоты одновременно аминобисфосфонатного и карбоксилатного фрагментов. Осуществлен синтез 23 вариантов редкосшитых сополимеров на основе акриловой и метакриловой кислот, и три варианта фосфорсодержащих соединений. Наработано 6 тестовых образцов (см. рис 1, 2) для последующего тестирования на ингибирующую способность. Все наработанные тестовые образцы являются уникальными, ранее никем не описанными. Осуществлено дооснащение испытательных стендов: стенда, моделирующего условия работы систем теплоснабжения, и стенда, моделирующего условия работы мембранных фильтрационных установок. Разработаны Программа и методики исследовательских испытаний лабораторных образцов ингибиторов солеотложений для испарительных установок и реагента, ингибирующего процессы коррозии, солеотложения в системах теплоснабжения и Программа и методики исследовательских испытаний лабораторных образцов реагентов для мембранных фильтрационных установок опреснения и обессоливания высокоминерализованных (морских) вод. 2.2 Результаты 2 этапа ПНИЭР В ходе выполнения второго этапа с применением лицензионного программного обеспечения SPECIES для систем «кальцит-ингибитор» и «гипс-ингибитор» впервые проведено компьютерное моделирование равновесий в широком интервале концентраций компонентов и рН, определены области образования осадков и химические формы ингибиторов. Впервые наглядно показано, что условия тестирования ингибиторов по методикам NACE, существенно отличающимся от тех, что можно ожидать для обычных водооборотных систем. Осуществлены наработки новых тестовых образцов ингибиторов, индивидуальность которых охарактеризована современными методами ИК и ЯМР-спектроскопии, в том числе: редкосшитый сополимер акриловой кислоты и сшивающего агента – аллилового эфира сахарозы, и сополимер метакриловой кислоты и малеинового ангидрида (МААК). На модельных системах, имитирующих карбонатные отложения, проведены лабораторные экспериментальные исследования 12 тестовых образов на способность ингибировать солеотложения, коррозию и на способность к биоразложению. Для создания последующих композиций выбран наилучший (МААК). Проведён цикл экспериментальных исследований по синтезу нового биоцида ПГМГЯ на основе полигексаметилиендиамингуанидина и янтарной кислоты. Получено 12 вариантов не описанных ранее сополимеров, которые обладают высокой бактерицидной активностью. Проведены экспериментальные исследования по составлению композиций на основе синтезированных ингибиторов и разработана композиция – комплексный ингибитор солеотложений, коррозии и биообрастания (КР-1) на основе МААК, ОЭДФ и ПГМГЯ. Для КР-1, были достигнуты показатели, превышающие уровень требований ТЗ. КР-1: а) обладает ингибирующей способностью по отношению к выделению кальцита 98% при концентрации реагента 20 г/м3; при требованиях ТЗ не менее 95% при концентрации реагента не более 50 г/м3; б) снижает величину скорости коррозии стали Ст3 до уровня 0,09 мм/год при концентрации реагента не более 20 г/м3; при требованиях ТЗ не выше 0,1 мм/год (0,09 г/(м2ч) и концентрации реагента не более 50 г/м3; в) снижает общее микробное число с 5,4·106 до 4,2·103 КОЕ/мл при концентрации реагента 20 г/м3, при требованиях ТЗ с 107 КОЕ до 103 КОЕ при концентрации реагента не более 50 г/м3 соответственно. Также разработан и испытан жидкий реагент, ингибирующий процессы солеотложений и коррозии (Р-2), для которого экспериментально были изучены антикоррозионные и антинакипные свойства, и который удовлетворяет требованиям ТЗ. При этом, Р-2 является первым российским реагентом, не обладающим негативным эвтрофицирующим воздействием на окружающую среду. Для обоих реагентов разработана необходимая методическая. Осуществлено дооснащение лабораторий НЦ Малотоннажная химия анализатором Zetasizer nano, Malvern, и боксом микробиологической безопасности БАВп -01-«Ламинар-С». По результатам работ принята к публикации обзорная статья в ведущем профильном журнале «Теплоэнергетика», индексируемом в системе Scopus. Как качественные, так и количественные параметры требований ТЗ к выполнению работ по проекту полностью достигнуты.В ходе выполнения второго этапа с применением лицензионного программного обеспечения SPECIES для систем «кальцит-ингибитор» и «гипс-ингибитор» впервые проведено компьютерное моделирование равновесий в широком интервале концентраций компонентов и рН, определены области образования осадков и химические формы ингибиторов. Впервые наглядно показано, что условия тестирования ингибиторов по методикам NACE, существенно отличающимся от тех, что можно ожидать для обычных водооборотных систем. Осуществлены наработки новых тестовых образцов ингибиторов, индивидуальность которых охарактеризована современными методами ИК и ЯМР-спектроскопии, в том числе: редкосшитый сополимер акриловой кислоты и сшивающего агента – аллилового эфира сахарозы, и сополимер метакриловой кислоты и малеинового ангидрида (МААК). На модельных системах, имитирующих карбонатные отложения, проведены лабораторные экспериментальные исследования 12 тестовых образов на способность ингибировать солеотложения, коррозию и на способность к биоразложению. Для создания последующих композиций выбран наилучший (МААК). Проведён цикл экспериментальных исследований по синтезу нового биоцида ПГМГЯ на основе полигексаметилиендиамингуанидина и янтарной кислоты. Получено 12 вариантов не описанных ранее сополимеров, которые обладают высокой бактерицидной активностью. Проведены экспериментальные исследования по составлению композиций на основе синтезированных ингибиторов и разработана композиция – комплексный ингибитор солеотложений, коррозии и биообрастания (КР-1) на основе МААК, ОЭДФ и ПГМГЯ. Для КР-1, были достигнуты показатели, превышающие уровень требований ТЗ. КР-1: а) обладает ингибирующей способностью по отношению к выделению кальцита 98% при концентрации реагента 20 г/м3; при требованиях ТЗ не менее 95% при концентрации реагента не более 50 г/м3; б) снижает величину скорости коррозии стали Ст3 до уровня 0,09 мм/год при концентрации реагента не более 20 г/м3; при требованиях ТЗ не выше 0,1 мм/год (0,09 г/(м2ч) и концентрации реагента не более 50 г/м3; в) снижает общее микробное число с 5,4·106 до 4,2·103 КОЕ/мл при концентрации реагента 20 г/м3, при требованиях ТЗ с 107 КОЕ до 103 КОЕ при концентрации реагента не более 50 г/м3 соответственно. Также разработан и испытан жидкий реагент, ингибирующий процессы солеотложений и коррозии (Р-2), для которого экспериментально были изучены антикоррозионные и антинакипные свойства, и который удовлетворяет требованиям ТЗ. При этом, Р-2 является первым российским реагентом, не обладающим негативным эвтрофицирующим воздействием на окружающую среду. Для обоих реагентов разработана необходимая методическая. Осуществлено дооснащение лабораторий НЦ Малотоннажная химия анализатором Zetasizer nano, Malvern, и боксом микробиологической безопасности БАВп -01-«Ламинар-С». По результатам работ принята к публикации обзорная статья в ведущем профильном журнале «Теплоэнергетика», индексируемом в системе Scopus. Как качественные, так и количественные параметры требований ТЗ к выполнению работ по проекту полностью достигнуты.В ходе выполнения второго этапа с применением лицензионного программного обеспечения SPECIES для систем «кальцит-ингибитор» и «гипс-ингибитор» впервые проведено компьютерное моделирование равновесий в широком интервале концентраций компонентов и рН, определены области образования осадков и химические формы ингибиторов. Впервые наглядно показано, что условия тестирования ингибиторов по методикам NACE, существенно отличающимся от тех, что можно ожидать для обычных водооборотных систем. Осуществлены наработки новых тестовых образцов ингибиторов, индивидуальность которых охарактеризована современными методами ИК и ЯМР-спектроскопии, в том числе: редкосшитый сополимер акриловой кислоты и сшивающего агента – аллилового эфира сахарозы, и сополимер метакриловой кислоты и малеинового ангидрида (МААК). На модельных системах, имитирующих карбонатные отложения, проведены лабораторные экспериментальные исследования 12 тестовых образов на способность ингибировать солеотложения, коррозию и на способность к биоразложению. Для создания последующих композиций выбран наилучший (МААК). Проведён цикл экспериментальных исследований по синтезу нового биоцида ПГМГЯ на основе полигексаметилиендиамингуанидина и янтарной кислоты. Получено 12 вариантов не описанных ранее сополимеров, которые обладают высокой бактерицидной активностью. Проведены экспериментальные исследования по составлению композиций на основе синтезированных ингибиторов и разработана композиция – комплексный ингибитор солеотложений, коррозии и биообрастания (КР-1) на основе МААК, ОЭДФ и ПГМГЯ. Для КР-1, были достигнуты показатели, превышающие уровень требований ТЗ. КР-1: а) обладает ингибирующей способностью по отношению к выделению кальцита 98% при концентрации реагента 20 г/м3; при требованиях ТЗ не менее 95% при концентрации реагента не более 50 г/м3; б) снижает величину скорости коррозии стали Ст3 до уровня 0,09 мм/год при концентрации реагента не более 20 г/м3; при требованиях ТЗ не выше 0,1 мм/год (0,09 г/(м2ч) и концентрации реагента не более 50 г/м3; в) снижает общее микробное число с 5,4·106 до 4,2·103 КОЕ/мл при концентрации реагента 20 г/м3, при требованиях ТЗ с 107 КОЕ до 103 КОЕ при концентрации реагента не более 50 г/м3 соответственно. Также разработан и испытан жидкий реагент, ингибирующий процессы солеотложений и коррозии (Р-2), для которого экспериментально были изучены антикоррозионные и антинакипные свойства, и который удовлетворяет требованиям ТЗ. При этом, Р-2 является первым российским реагентом, не обладающим негативным эвтрофицирующим воздействием на окружающую среду. Для обоих реагентов разработана необходимая методическая. Осуществлено дооснащение лабораторий НЦ Малотоннажная химия анализатором Zetasizer nano, Malvern, и боксом микробиологической безопасности БАВп -01-«Ламинар-С». По результатам работ принята к публикации обзорная статья в ведущем профильном журнале «Теплоэнергетика», индексируемом в системе Scopus. Как качественные, так и количественные параметры требований ТЗ к выполнению работ по проекту полностью достигнуты.В ходе выполнения второго этапа с применением лицензионного программного обеспечения SPECIES для систем «кальцит-ингибитор» и «гипс-ингибитор» впервые проведено компьютерное моделирование равновесий в широком интервале концентраций компонентов и рН, определены области образования осадков и химические формы ингибиторов. Впервые наглядно показано, что условия тестирования ингибиторов по методикам NACE, существенно отличающимся от тех, что можно ожидать для обычных водооборотных систем. Осуществлены наработки новых тестовых образцов ингибиторов, индивидуальность которых охарактеризована современными методами ИК и ЯМР-спектроскопии, в том числе: редкосшитый сополимер акриловой кислоты и сшивающего агента – аллилового эфира сахарозы, и сополимер метакриловой кислоты и малеинового ангидрида (МААК). На модельных системах, имитирующих карбонатные отложения, проведены лабораторные экспериментальные исследования 12 тестовых образов на способность ингибировать солеотложения, коррозию и на способность к биоразложению. Для создания последующих композиций выбран наилучший (МААК). Проведён цикл экспериментальных исследований по синтезу нового биоцида ПГМГЯ на основе полигексаметилиендиамингуанидина и янтарной кислоты. Получено 12 вариантов не описанных ранее сополимеров, которые обладают высокой бактерицидной активностью. Проведены экспериментальные исследования по составлению композиций на основе синтезированных ингибиторов и разработана композиция – комплексный ингибитор солеотложений, коррозии и биообрастания (КР-1) на основе МААК, ОЭДФ и ПГМГЯ. Для КР-1, были достигнуты показатели, превышающие уровень требований ТЗ. КР-1: а) обладает ингибирующей способностью по отношению к выделению кальцита 98% при концентрации реагента 20 г/м3; при требованиях ТЗ не менее 95% при концентрации реагента не более 50 г/м3; б) снижает величину скорости коррозии стали Ст3 до уровня 0,09 мм/год при концентрации реагента не более 20 г/м3; при требованиях ТЗ не выше 0,1 мм/год (0,09 г/(м2ч) и концентрации реагента не более 50 г/м3; в) снижает общее микробное число с 5,4·106 до 4,2·103 КОЕ/мл при концентрации реагента 20 г/м3, при требованиях ТЗ с 107 КОЕ до 103 КОЕ при концентрации реагента не более 50 г/м3 соответственно. Также разработан и испытан жидкий реагент, ингибирующий процессы солеотложений и коррозии (Р-2), для которого экспериментально были изучены антикоррозионные и антинакипные свойства, и который удовлетворяет требованиям ТЗ. При этом, Р-2 является первым российским реагентом, не обладающим негативным эвтрофицирующим воздействием на окружающую среду. Для обоих реагентов разработана необходимая методическая. Осуществлено дооснащение лабораторий НЦ Малотоннажная химия анализатором Zetasizer nano, Malvern, и боксом микробиологической безопасности БАВп -01-«Ламинар-С». По результатам работ принята к публикации обзорная статья в ведущем профильном журнале «Теплоэнергетика», индексируемом в системе Scopus. Как качественные, так и количественные параметры требований ТЗ к выполнению работ по проекту полностью достигнуты. 2.3 Результаты 3 этапа ПНИЭР При выполнении третьего этапа . С применением комплекса методов классического химического анализа, рентгенофазового анализа, электронной микроскопии, лазерного динамического светорассеяния и компьютерного моделирования исследован процесс формирования карбонатных и сульфатных отложений в присутствии десяти известных и хорошо охарактеризованных, выпускаемых в промышленных масштабах ингибиторов солеотложений. Впервые в мировой практике на примере отложений гипса было показано, что вопреки общепринятому мнению адсорбция ингибитора на поверхности кристаллов осадка не вносит вклада в процесс ингибирования. Также впервые удалось применить метку наносеребра для количественной оценки числа зародышей кристаллов карбоната кальция методом DLS в отсутствие, и в присутствии ингибитора в пересыщенном растворе. Впервые показано, что ингибитор влияет на число формирующихся зародышей кальцита, но не на дзета-потенциал, и не на размеры частиц дисперсии твердой фазы. Полученные результаты можно квалифицировать как существенный вклад в теорию действия ингибиторов солеотложений. Впервые в мировой практике проведено ранжирование традиционных ингибиторов в сопоставимых лабораторных условиях (NACE Protocol) для широкого круга реагентов для отложений карбоната кальция: ATMP > HEDP > DTPH > PBTC > EDTPH > PESA (400 ÷ 1500 Da) ~ PASP (1000 ÷ 5000 Da) > PAAS (3000÷5000 Da) ~ MA-AA, а также для отложений гипса: MA-AA ~ ATMP > PESA (400 ÷ 1500 Дa) > PASP (1000 ÷ 5000 Дa) > PAAS (3000-5000 Дa) ~ HEDP~ PBTC. Также впервые произведено последовательное сравнение результатов лабораторного ранжирования реагентов с данными, получаемыми в условиях работы испарительных установок и установок обратного осмоса. Впервые показано, что оценки могут существенно различаться. Проведён цикл экспериментальных исследований по наработке ЛО ингибиторов солеотложений на основе полиаспартатов (ПАСП) для установок обессоливания и опреснения высокоминерализованной (морской) воды, произведено экспериментальное определение оптимального состава этих реагентов и разработан лабораторный технологический регламент получения. Новизна подхода связана с тем, что был разработан метод получения поликусцинимида (щелочной гидролиз которого позволяет получить целевой полиаспартат натрия) в присутствии небольшого количества воды, что позволило снизить вязкость реакционной массы и, соответственно, поддерживать необходимую температуру синтеза, и избежать локальных перегревов, а также обеспечить эффективный массообмен в реакторе. Технологической особенностью процесса является использование насадки Дина-Старка для постоянного контроля количества выделившейся воды, что позволяет влиять на ход процесса. Лабораторными испытаниями в рамках протокола NACE показано, полученный в результате реализации проекта реагент ПАСП-1 превосходит по способности ингибировать сульфатные отложения реагенты HEDP и PBTC производимые ЧПО “Химпром», Monsanto Co. и Shandong TaiHe Water Treatment Co. Ltd при дозировке 1 мг/л, обеспечивая 80, 52 и 70% соответственно. На основе ПАСП-1 и нитрилотриметиленфосфоновой кислоты был наработан ЛО реагента РО-1 и произведены его исследовательские испытания в условиях работы мембранных фильтрационных установок опреснения и обессоливания высокоминерализованных (морских) вод (имитаты воды Черного и Азовского морей). Регент успешно выдержал испытания на способность ингибировать как карбонатные, так и сульфатные отложения. Показано, что при продолжительности накопления осадка 1,2 – 1,3 ч и максимальной кратности концентрирования 4,8 реагент РО-1 при дозировке 5 мг/л превосходит зарубежные аналоги PАSP и МА/АА фирмы TaiHe Water Treatment Co. Ltd. в отношении ингибирования отложений карбоната кальция в имитетае черноморской воды: 52, 50 и 42 % соответственно. Для имитата воды Азовского моря установлено, что РО-1 превосходит зарубежный аналог PESA фирмы TaiHe Water Treatment Co. Ltd.: 59 и 49% соответственно. Таким образом, мировой уровень разработки подтвержден конкурентоспособностью полученных продуктов по сравнению с зарубежными аналогами. Выполнен цикл экспериментальных исследований по наработке ЛО ингибиторов солеотложений для испарительных установок на основе полиакрилата (серия ПАК), произведено экспериментальное определение оптимального состава этих реагентов и разработан лабораторный технологический регламент получения. В ходе работы было впервые установлено, что в качестве регулятора молекулярной массы полимера может выступать растворитель, в котором протекает радикальная реакция. Наилучшие результаты показала смесь вода изопропанол в объемных отношениях 1:1÷4. Такой подход к синтезу позволяет получать эффективные ингибиторы солеотложения без использования труднодоступных регуляторов молекулярной массы, требующих дополнительных технологических стадий получения, а также открывает возможность в одну технологическую стадию получать концентрат ингибитора (путем выпаривания изопропанола, обладающим низкой теплоемкостью). Показано, что в статических условиях (протокол NACE) полученный в рамках Проекта реагент ПАК-4 при дозировке 10 мг/л превосходит зарубежные аналоги PAAS и МА-АА фирмы TaiHe Water Treatment Co. Ltd. в отношении ингибирования отложений карбоната кальция: 87 и 84 и 49% соответственно. Установлено, что добавки фосфонатов повышают эффективность полиакрилатов. Учитывая это обстоятельство, были наработаны ЛО РИ-1 (водный раствор смеси натриевых солей фосфорилированного полиамина ПАФ-13 и полимера акриловой кислоты ПАК-4) и РИ-2 (водный раствор смеси натриевых солей полимера акриловой кислоты ПАК-4 и 1-гидроксиэтилидендифосфоновой кислоты), а также ЛО РО-2 (водный раствор ПАК-4). Установлено, что оба образца РИ-1 и РИ-2 удовлетворяют приемочному критерию снижения коэффициента массопереноса К0 более, чем на 60%. Применение композиции РИ-1 снижает К0 на 89%, а РИ-2 – на 93%. При этом в аналогичных условиях импортный реагент PASP фирмы TaiHe Water Treatment Co. Ltd обеспечивает снижение только на 72%. Таким образом, эти результаты также подтверждают мировой уровень разработки. Для ЛО РО-2 произведены исследовательские испытания в условиях работы мембранных фильтрационных установок опреснения и обессоливания высокоминерализованных (морских) вод (имитат воды Азовского моря). Регент успешно выдержал испытания на способность ингибировать как карбонатные, так и сульфатные отложения. Показано, что реагент РО-2 при дозировке 5 мг/л превосходит зарубежный аналог PESA фирмы TaiHe Water Treatment Co. Ltd. в отношении ингибирования отложений карбоната кальция в имитате азовской воды: 52 и 49 % соответственно. Реализован цикл экспериментальных исследований по определению оптимального состава реагента на основе сополимера малеиновой и акриловой кислот (серия ДМАА), ингибирующего процессы коррозии и солеотложения в системах теплоснабжения. Новизна применённого подхода связана с заменой производных малеиновой кислоты (цис-изомер этилен-1,2-дикарбоновой кислоты) на производные фумаровой кислоты, поскольку последние подвергаются гомополимеризации легче эфиров малеиновой кислоты. В качестве такого производного предложено синтезировать 2-(N,N-диметиламино)этилмонофумарат из малеинового ангидрида и N,N-диметилэтаноламина. В ходе поиска оптимальных условий его получения установлено, что синтез лучше всего вести в среде ацетона и без нагревания, что позволило увеличить выход в два раза (90%) и чистоту продукта, который ранее в качестве мономера не использовался. Другим достоинством данного подхода к синтезу ингибитора солеотложения является проведение сополимеризации эфира фумаровой кислоты с акриловой кислотой в водной среде в присутствии доступных инициаторов радикальных реакций, как следствие отсутствие дополнительных стадий выделения и очистки продукта. На способ получения ДМАА оформлена и подана заявка на патент. Лабораторными испытаниями в рамках протокола NACE доказано, что полученный в результате реализации проекта реагент ДМАА-6 при дозировке 10 мг/л превосходит по способности ингибировать отложения карбоната кальция ( 91% ингибирования) реагенты PAAS и MA-AA, производимые Shandong TaiHe Water Treatment Co. Ltd.: 49 и 77 % соответственно. В отношении ингибирования отложений гипса реагент ДМАА-1 (80% ингибирования) при дозировке 1 мг/л превзошел такие ингибиторы как НEDP (55%) и PBTC (78% при дозе 3 мг/л), производимые ЧПО «Химпром», Monsanto Co. и Shandong TaiHe Water Treatment Co. Ltd. Разработан лабораторный технологический регламент получения реагента, ингибирующего процессы коррозии и солеотложения в системах теплоснабжения. Наработан экспериментальный образец Р-2 (далее – ЭО) реагента, ингибирующего процессы коррозии и солеотложения в системах теплоснабжения в объеме 1000 кг для последующих исследовательских испытаний экспериментальных образцов на четвёртом этапе реализации Проекта. Продемонстрирована возможность масштабирования объемов наработки реагента. На основании лабораторного технологического регламента, разработанного на втором этапе проекта, на третьем этапе наработан ЭО комплексного реагента для подавления процессов солеотложений, коррозии и биообрастания в оборотных системах охлаждения КР-1 в объеме 500 кг для последующих исследовательских испытаний экспериментальных образцов на четвёртом этапе реализации Проекта. Продемонстрирована возможность масштабирования объемов наработки реагента. Опубликовано 2 статьи в профильных журналах, индексируемых в системе SCOPUS: International Journal of Applied Engineering Research и Теплоэнергетика. Соответствие разработки мировому уровню подтверждено: - качеством синтезированных реагентов, превосходящем, или не уступающем по ингибирующей способности зарубежным аналогам; - публикацией результатов в профильных международных англоязычных журналах, индексируемых в системе SCOPUS; - включением докладов по тематике проекта в программы профильных международных конференций, проводимых в Италии и Катаре в 2016 году. Как качественные, так и количественные параметры требований ТЗ к выполнению работ по проекту полностью достигнуты. 2.4 Результаты 4 этапа ПНИЭР На основе лабораторных технологических регламентов, разработанных на предыдущем этапе реализации Проекта, на промышленной площадке АО «Пале-Рояль» (г. Старая Купавна, Московской области) осуществлен монтаж технологических схем и наработка ЭО реагентов для установок обессоливания и опреснения морской воды РО-1 и РО-2, a также ингибиторов солеотложений для испарительных установок (реагенты РИ-1 и РИ-2). Продемонстрирована адекватность масштабирования технологических процессов к промышленным объемам производства. Для экспериментальных образцов РО-1 и РО-2, выполнен полный цикл исследований, включающий разработку программ и методик исследовательских испытаний, проведение исследовательских испытаний на стенде (PO-2) и на реальном объекте Евпаторийский филиал ГУП РК «Вода Крыма» (РО-1), а также разработку рекомендаций по обоснованию выбора реагента и режима реагентной обработки для мембранных фильтрационных установок опреснения и обессоливания высокоминерализованных (морских) вод. Показано, что оба экспериментальных образца испытания успешно выдержали. Реагент РО-1 в течение 8 часов (4 серий по 2 часа) в дозировке 5-6 г/м3 обеспечивал 90-94% ингибирования при выходе фильтрата 40-42% на воде Черного моря и на имитате воды Черного моря при требовании ТЗ: 90% ингибирования при выходе фильтрата 40% и дозировке не более 20 г/м3. Реагент РО-1 в течение 8 часов (4 серий по 2 часа) в дозировке 5 г/м3 обеспечивал 91-96% ингибирования при выходе фильтрата 60-75% на фильтрате 1 ступени при опреснении воды Черного моря и имитата воды Черного моря с помощью нанофильтрационных и обратноосмотических мембран при требовании ТЗ: 90% ингибирования при выходе фильтрата 40% и дозировке не более 20 г/м3. Реагент РО-2 в течение 8 часов (4 серий по 2 часа) в дозировке 10 г/м3 обеспечивал 91-93% ингибирования при выходе фильтрата 60-75% на фильтрате 1 ступени при опреснении воды Черного моря и имитата воды Черного моря с помощью нанофильтрационных и обратноосмотических мембран при требовании ТЗ: 90% ингибирования при выходе фильтрата 40% и дозировке не более 30 г/м3. На основе результатов исследований, проведённых на втором – четвертом этапах впервые сформулированы рекомендации по обоснованному выбору реагентов для установок обратного осмоса. Для экспериментального образца РИ-1 выполнен полный цикл исследований, включающий разработку программ и методик исследовательских испытаний на реальном объекте, проведение исследовательских испытаний на реальном объекте – на дистилляционной обессоливающей установке (ДОУ) Ростовской АЭС, и разработку рекомендаций по обоснованию режима реагентной обработки для ингибирования солеотложений в испарительных установках. Показано, что экспериментальный образец испытания успешно выдержал. Средняя интенсивность накипеобразования в ДОУ не превысила 0,3 г/м2ч, что удовлетворяет критерию успешных испытаний. Следует отметить, что эффективность ЭО ингибитора РИ-1 в течение испытаний превышала эффективность применяемого в настоящее время на ДОУ ингибитора ПАФ-13А (Jср ≈0,35-0,4 г/м2ч). При этом концентрация фосфонатов в упаренной воде не превышала 2-2,5 мг/дм3, что в 2-3 раза меньше, чем при применении ПАФ-13А. Таким образом, была достигнута и вторая цель испытаний – снижение фосфонатов в сбросных водах ДОУ. Для экспериментального образца комплексного реагента, ингибирующего процессы коррозии, солеотложения и биообрастания в водооборотных системах (КР-1), наработанного на предыдущем этапе Проекта, выполнен полный цикл исследований, включающий разработку программ и методик исследовательских испытаний на реальном объекте, проведение исследовательских испытаний на реальном объекте – водооборотной системе охлаждения пиролизных печей, расположенных на производственной площадке ООО «УКМ Синтез», и разработку рекомендаций по обоснованию режима реагентной обработки для ингибирования солеотложений в водооборотных системах. Показано, что экспериментальный образец испытания успешно выдержал. Он продемонстрировал способность: - обладать ингибирующей способностью 100±5% в концентрации 20 г/м3 в воде общей жесткостью 10±1 мг-экв/дм3 и общей щелочностью 7±2 мг-экв/дм3; при требовании ТЗ обеспечивать не менее 95% при концентрации реагента не более 50 г/м3 в воде общей жесткостью 5 мг-экв/дм3 и общей щелочностью 4 мг-экв/дм3; - снижать величину скорости коррозии углеродистой стали до уровня 0,08 мм/год (0,09 г/(м2ч) в воде общей жесткостью 10±1 мг-экв/дм3 и общей щелочностью 7±2 мг-экв/дм3 рН 7,0±0,5 при требовании ТЗ снижения скорости коррозии углеродистой стали до уровня не выше 0,1 мм/год (0,09 г/(м2ч) в воде общей жесткостью 5 мг-экв/дм3 и рН 6,0 при концентрации реагента не более 50 г/м; - снижать общее микробное число КОЕ/мл с 1127 до 45 при концентрации реагента 20 г/м3 при требовании ТЗ снижать общее микробное число с 107 КОЕ до 103 КОЕ при концентрации реагента не более 50 г/м3. Для экспериментального образца реагента, ингибирующего, процессы коррозии и солеотложения в системах теплоснабжения (Р-2), наработанного на предыдущем этапе Проекта, выполнен полный цикл исследований, включающий разработку программ и методик исследовательских испытаний на реальном объекте, проведение исследовательских испытаний на реальном объекте – котельная, обслуживаемая ООО «Купавинские тепловые сети», г. Старая Купавна, Московской области, и разработку рекомендаций по применению реагента, ингибирующего процессы коррозии и солеотложения в системах теплоснабжения. Показано, что экспериментальный образец испытания успешно выдержал. Он оказался эффективным в концентрации 20 г/м3 при требовании ТЗ – не более 50 г/м3. При этом он продемонстрировал ингибирующую способность по отношению к солям жесткости на уровне 98% при требовании ТЗ не менее 95% при температурах 100°С (требование 80°С) при выдержках в течение трёх месяцев (требование ТЗ - 2 часа) на воде общей жесткостью 4,9±1 мг-экв/дм3 и общей щелочностью 4,8±0,1 мг-экв при требовании ТЗ по общей жесткости 5,0 мг-экв/дм3 и общей щелочности 4,0 мг-экв. По показателю коррозии в упомянутых выше условиях Р-2 проявил способность снижать величину скорости коррозии углеродистой стали до уровня 0,08 мм/год при требовании ТЗ к уровню коррозии «не выше 0,1 мм/год (0,09 г/(м2ч)». Произведена разработка аналитических методов контроля содержания реагентов в рабочих растворах реагентов для установок обессоливания и опреснения морской воды; для испарительных установок; реагента, ингибирующего процессы коррозии и солеотложения в системах теплоснабжения, и реагента, ингибирующего процессы коррозии, солеотложения и биообрастания в водооборотных системах. При этом для ингибитора солеотложений испарительных установок и реагента, ингибирующего процессы коррозии и солеотложения в системах теплоснабжения, разработан уникальный метод флуориметрического определения реагента. Для этого была впервые синтезирована серия мономеров с флуоресцирующим фрагментом, а затем были получены полимерные ингибиторы с ковалентно-подшитыми метками, позволяющие производить мониторинг содержания ингибитора в режиме «on line». Проведено исследование свойств этих ингибиторов. На способ их получения оформлена и подана заявка на патент. В рамках реализации мероприятий по достижению значений целевых индикаторов и показателей программы, в ведущих профильных журналах, индексируемых в системе SCOPUS, в печать в журнал Desalination and Water Treatment направлено 2 статьи; а на крупнейшей профильной международной конференции по обессоливанию воды и обратному осмосу Desalination for the Environment: Clean Water and Energy, 22-26 May 2016, Marriott Park Hotel, Rome, Italy, собравшей 529 участников из 49 стран мира, сделано три доклада. 2.5 Результаты 5 этапа ПНИЭР и проекта в целом В ходе реализации плана работ пятого этапа были разработаны четыре проекта временных технологических регламентов: получения опытных партий реагентов для установок обессоливания и опреснения морской воды; получения опытных партий ингибитора солеотложений для испарительных установок; получения опытных партий реагента, ингибирующего процессы коррозии и солеотложения в системах теплоснабжения; получения опытных партий комплексного реагента, ингибирующего процессы коррозии, солеотложения и биообрастания в водооборотных системах. Также было разработано Техническое задание на опытно-конструкторские работы для Индустриального партнера. Пакет документации дополнен тремя проектами технических условий на реагенты: ТУ на реагенты для установок обессоливания и опреснения морской воды; ТУ на ингибитор для испарительных установок; ТУ на реагент, ингибирующий процессы коррозии и солеотложения в системах теплоснабжения. Все разработанные документы отвечают нормам и требованиям, предъявляемым к техническим условиям и технологическим регламентам. Проверка соответствия результатов ПНИЭР требованиям ТЗ показала, что все шесть реагентов, разработанных в ходе реализации проекта, соответствуют требованиям ТЗ, а по ряду показателей их превосходят. Установлено, что достигается увеличение межпромывочного интервала работы установок мембранной очистки воды на имитатах морской воды (Черное море) при использовании реагента РО-1 при одноступенчатой схеме составляет 2-2,5 раза, а в двухступенчатых схемах опреснения морской воды фильтрата первой ступени обратного осмоса и нанофильтрации для реагента РО-1 без подщелачивания в 2,6-4 раза, с подщелачиванием в 2,1-2,9 раз; для реагента РО-2 без подщелачивания в 2,1-3,6 раз, а с подщелачиванием в 2-2,6 раз при плановом показателе – не менее, чем в 2 раза. В ходе реализации плана работ пятого этапа были разработаны четыре проекта временных технологических регламентов: получения опытных партий реагентов для установок обессоливания и опреснения морской воды; получения опытных партий ингибитора солеотложений для испарительных установок; получения опытных партий реагента, ингибирующего процессы коррозии и солеотложения в системах теплоснабжения; получения опытных партий комплексного реагента, ингибирующего процессы коррозии, солеотложения и биообрастания в водооборотных системах. Также было разработано Техническое задание на опытно-конструкторские работы для Индустриального партнера. Пакет документации дополнен тремя проектами технических условий на реагенты: ТУ на реагенты для установок обессоливания и опреснения морской воды; ТУ на ингибитор для испарительных установок; ТУ на реагент, ингибирующий процессы коррозии и солеотложения в системах теплоснабжения. Все разработанные документы отвечают нормам и требованиям, предъявляемым к техническим условиям и технологическим регламентам. Проверка соответствия результатов ПНИЭР требованиям ТЗ показала, что все шесть реагентов, разработанных в ходе реализации проекта, соответствуют требованиям ТЗ, а по ряду показателей их превосходят. Установлено, что достигается увеличение межпромывочного интервала работы установок мембранной очистки воды на имитатах морской воды (Черное море) при использовании реагента РО-1 при одноступенчатой схеме составляет 2-2,5 раза, а в двухступенчатых схемах опреснения морской воды фильтрата первой ступени обратного осмоса и нанофильтрации для реагента РО-1 без подщелачивания в 2,6-4 раза, с подщелачиванием в 2,1-2,9 раз; для реагента РО-2 без подщелачивания в 2,1-3,6 раз, а с подщелачиванием в2-2,6 раз при плановом показателе – не менее, чем в 2 раза. Ингибитор солеотложений и коррозии Р-2 на системе теплоснабжения котельной, обслуживаемой ООО Купавинские тепловые сети, при дозировке 20 г/м3 обеспечил безнакипной режим при превышении карбонатного индекса в 5,6 раз, при требовании ТЗ превышения карбонатного индекса в 5,0 раз и дозировке реагента до 50 г/м3 . Таким образом, меньшим количеством реагента удалось сдерживать формирование накипи в более жесткой воде. Кроме того, в отношении ингибирования солеотложений результат получен при более высокой температуре и обеспечивается в течение существенно более длительного времени. Применение комплексного реагента КР-1 для обработки добавочной воды водооборотной системы охлаждения пиролизных печей производства ООО «УКМ «Синтез» в количестве 20 г на каждый кубометр обрабатываемой воды привело к безнакипному режиму работы системы при значении коэффициента упаривания Куп=1,7 при требовании ТЗ Куп=1,5. Требуемый результат в части ингибирования солеотложений достигается при существенно меньшей концентрации реагента (20 г/м3), вдвое большей жесткости (10 мг-экв/дм3) и в течение существенно большего периода времени (2 месяца). Проведение технико-экономической оценки полученных результатов позволило установить, что они вполне конкурентоспособны как с точки зрения экономичности, так и потребительских свойств. Анализ цен на имеющиеся на российском рынке ингибиторы солеотложений по состоянию на сентябрь 2016 года показал, что разработанные в рамках проекта реагенты являются в ценовом отношении конкурентоспособными как по сравнению с импортными ингибиторами, так и отечественными аналогами: реагенты РО-1 и РИ-2 существенно экономичнее не только импортных реагентов фирм BK Giulini (Германия), AquaChem Co, КНР и Dow Chemical (США), но и отечественных аналогов производства ООО НПФ «Траверс», Москва, РФ. Остальные реагенты находятся в том же ценовом диапазоне, что и ингибиторы ОАО «Химпром» (г. Новочебоксарск) РФ, но превосходят их по качеству. Таким образом, созданные в рамках проекта ингибиторы конкурентоспособны на отечественном рынке и могут обеспечить импортозамещение в отношении зарубежных реагентов. Оценка потребительских свойств в рамках международного протокола NACE показала, что комплексный реагент КР-1, обеспечивающий в дозировке 5 мг/л в отношении карбонатных отложений 100% ингибирования, по эффективности превосходит китайские полимерные аналоги PAASраствор, PAASтверд, PASP, PESA, MA-AA фирмы Shandong TaiHe Water Treatment Co. Ltd, которые при вдвое большей дозировке (10 мг/л) продемонстрировали более низкую эффективность на уровне 49, 83, 89, 93 и 84% соответственно. КР-1 также превосходит фосфорсодержащие ингибиторы PBTC фирмы Shandong TaiHe Water Treatment Co. Ltd., Гилуфер (Германия) и Zn-НТФ (Россия), обнаружившие при дозировке 5 мг/л эффективность на уровне 55, 59 и 43% соответственно. Реагент Р-2 в дозировке 15 мг/л (92%) превосходит по эффективности PAASраствор, PAASтверд, PESA, MA-AA фирмы Shandong TaiHe Water Treatment Co. Ltd., но уступает реагенту Гилуфер, Германия (100%) и примерно соответствует уровню реагента PASP (Shandong TaiHe Water Treatment Co. Ltd.). Реагент РИ-1 в дозировке 5 мг/л (75%) превосходит ингибитор, PBTC, Китай (55%), Гилуфер, Германия (59%) и PAASраствор, КНР (49% при дозе 10 мг/л). Реагенты РИ-2, РО-1 и РО-2 демонстрируют эффективность на уровне китайских аналогов, но несколько уступают ингибитору Гилуфер, Германия. В отношении сульфатных отложений КР-1 (дозировка 2,0 мг/л, 100%) превосходит такие реагенты, как Zn-НТФ, Россия (дозировка 2,0 мг/л, 83%) и PBTC, КНР (дозировка 2,8 мг/л,78 %) и не уступает по эффективности реагентам PAASраствор, PAASтверд, PASP, PESA, MA-AA фирмы Shandong TaiHe Water Treatment Co. Ltd., КНР, ATMP (Россия, США), Гилуфер, Германия. Реагенты РО-1 и РО-2 (дозировка 0,5 мг/л, 100%) превосходят такие ингибиторы, как PASP, PESA, PAASтверд, HEDP, PBTC, Zn-НТФ, и не уступают по эффективности реагентам Гилуфер, ATMP и МА-АА. Реагенты Р-2, РИ-1 и РИ-2 в целом соответствуют по эффективности зарубежным аналогам и превосходят такие реагенты, как PBTC и HEDP. Все разработанные в рамках проекта реагенты базируются на отечественном сырье, что делает их привлекательными инструментами импортозамещения. Проведение сравнительной оценки научно-технического уровня полученных результатов исследований и разработок с современным научно-техническим уровнем аналогичных исследований показало, что уровень самих исследований и полученных результатов полностью соответствуют современному мировому уровню работ в области ингибирования солеотложений. Новизна применяемых технических решений подтверждена принятием к рассмотрению двух заявок на патенты: способа получения смешанного сополимера фумаровой и акриловой кислот, и способа получения ингибитора солеотложений, содержащего флуорофор в качестве флуоресцентной метки (положительное решение по одному патенту уже получено). Новизна научных результатов связана с отсутствием в мировой литературе каких-либо сведений об использовании нано-меток для оценки концентрации наночастиц методом лазерного динамического светорассеяния (DLS), а также совершенно новыми экспериментальными данными, позволяющими существенно пересмотреть теоретические основы действия ингибиторов солеотложений. В частности, впервые показано, что: - способность ингибировать не коррелирует с адсорбцией ингибитора на гранях кристалла и соответствующим искажением кристаллической решетки осадкообразующего химического соединения, как это считалось ранее; -ингибирующая способность фосфонатов не связана с величиной электростатического заряда на поверхности коллоидных частиц осадкообразующего химического соединения, как полагали ранее; - введение нано-метки может служить методом оценки концентрации зародышей кристаллов малорастворимой соли; - ингибитор влияет именно на число первоначально формирующихся зародышей, а не на скорость роста кристаллов. В рамках реализации мероприятий по достижению значений целевых индикаторов и показателей программы, в профильном журнале Advances in Materials Science and Engineering, индексируемом в системе SCOPUS, опубликована статьи K. Popov, G. Rudakova, V. Larchenko, M. Tusheva, S. Kamagurov, J. Dikareva, N. Kovaleva. A comparative performance evaluation of some novel «green» and traditional antiscalants in calcium sulfate scaling // Advances in Materials Science and Engineering, 2016, Volume 2016, Article ID 7635329, 1-10; http://dx.doi.org/10.1155/2016/7635329; в журнале Petroleum Chemistry, индексируемом в системе SCOPUS, опубликована статья A.G.Pervov, A.P.Andrianov, V.A.Chukhin, R.V.Efremov, G.Ya.Rudakova, and K.I.Popov. Determination of the Effectiveness of New Green Scale Inhibitors for Reverse Osmosis. Petroleum Chemistry 2016, vol. 56, iss. 10, p.p. 936-947. Все индикаторные показатели за пятый этап и по проекту в целом выполнены в полном объеме. Разработанные продукты превосходят существующие аналоги либо по экономичности, либо по степени ингибирования, либо по экологичности (пониженное содержание фосфора), либо по всем трём этим параметрам. Полученные при выполнении 5 этапа и проекта в целом результаты соответствуют требованиям ТЗ, технико-экономические показатели полученных результатов отвечают лучшим отечественным и мировым достижениям и создают необходимые предпосылки для успешной организации отечественного производства новых высокоэффективных ингибиторов и импортозамещения. - Охраноспособные результаты интеллектуальной деятельности (РИД), полученные в рамках прикладного научного исследования и экспериментальной разработки

В ходе выполнения работ по проекту был получен 1 патент и подана заявка о выдаче патентов Российской Федерации на изобретения: - Камагуров С.Д., Ковалева Н.Е., Ощепков М.С., Попов К.И., Рудакова Г.Я. Способ получения биоразлагаемого ингибитора солеотложений». Патент РФ № 2605697. Заявка: 2015151471 от 02.12.2015. Опубликован 02.12.2016.

- Заявка № 2016114308 от 13.04.2016 «Флуорофор и способ получения ингибитора солеотложений, содержащего флуорофор в качестве флуоресцентной метки». Авторы: Камагуров С.Д., Ковалева Н.Е., Ощепков М.С., Попов К.И., Старкова Е.С., Ткаченко С.В.

4. Назначение и область применения результатов проекта Основными областями применения результатов проекта являются теплоэнергетика, нефтегазовый комплекс РФ и ЖКХ, а также технологии очистки воды методом обратного осмоса. 5. Эффекты от внедрения результатов проекта Основными эффектами от внедрения результатов будут: повышение эффективности ингибиторов солеотложений, коррозии и биообрастания, повышение эффективности работы водооборотных систем, улучшение экологии, повышение энергосбережения, импортозамещение. 6. Формы и объемы коммерциализации результатов проекта По завершении ПНИЭР Индустриальным партнёром во взаимодействии с Получателем субсидии предполагается разработка технологий промышленного производства новых отечественных реагентов, обеспечивающих снижение скоростей коррозии, солеотложения и биообрастания в теплообменных системах, а именно: - реагента для установок обессоливания морской воды; - реагента для установок опреснения морской воды; - ингибитора солеотложений для испарительных установок; - реагента, ингибирующего процессы коррозии и солеотложения в системах теплоснабжения; - комплексного реагента, ингибирующего процессы коррозии, солеотложения и биообрастания в водооборотных системах. Разрабатываемые технологии должны быть ориентированы на использование отечественного сырья не менее, чем на 70%, и суммарные объемы выпуска – не менее 1000 тонн/год. Основным рынком сбыта реагентов будет Российский, но возможен и экспорт. 7. Наличие соисполнителей 7.1 Общество с ограниченной ответственностью «Научно-Производственная Фирма «Траверс» (договор № 15 С от 20 ноября 2014 года); 7.2 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ» (договор № 16 С от 24 ноября 2014 года); 7.3 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный строительный университет", Национальный исследовательский университет (договор № 17 С от 24 ноября 2014 года). Все указанные организации-соисполнители привлечены к работам в 2014-2016 гг. 8. Публикации по проекту - Попов К.И., Ковалева Н.Е., Рудакова Г.Я., Комбарова С.П., Ларченко В.Е. Современное состояние разработок биоразлагаемых ингибиторов солеотложений для различных систем водопользования (обзор). ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА, 2016, № 2, с. 46–53. Двухлетний Импакт-фактор РИНЦ – 0.46; ISSN 0040-3636; Англоязычная версия: K. I. Popov, N. E. Kovaleva, G. Ya. Rudakova, S. P. Kombarova, and V. E. Larchenko . Recent State-of-the-Art of Biodegradable Scale Inhibitors for Cooling Water Treatment Applications (Review) // Thermal Engineering, 2016, Vol. 63, No. 2, pp. 122–129. Входит в систему индексирования SCOPUS; ISSN англоязычной версии 0040-6015; Издательство МАИК «Наука/Интерпериодика», Москва.

- Pervov, A. Andrianov, V. Chukhin, R. Efremov. “The development and evaluation of new biodegradable acrylic acid based antiscalants for reverse osmosis” // International Journal of Applied Engineering Research, Vol. 10 No.5 (2015) pp. 3979-3982; Импакт-фактор 0.17 (SNIP 2014), SCOPUS. Издательство Research India Publications, India; Print ISSN 0973-4562; Online ISSN 1087--1090

- Первов А.Г., Андрианов А.П., Чухин В.А., Ефремов Р.В., Рудакова Г.Я., Попов К.И.Определение эффективности ингибиторов нового поколения в обратноосмотических установках // Мембраны и мембранные технологии, 2016. Т. 6. № 3. С. 268-282.

- K. Popov, G. Rudakova, V. Larchenko, M. Tusheva, E. Afanas’eva, S. Kombarova, N. Kovaleva. A comparative performance ranking of some phosphonates and environmentally friendly polymers on CaCO3 scaling inhibition by NACE protocol // Desalination and Water Treatment, 2017, vol. 69, 163–172 . Импакт - фактор 1.26, SCOPUS.

- K. Popov, G. Rudakova, V. Larchenko, M. Tusheva, S. Kamagurov, J. Dikareva, N. Kovaleva. A comparative performance evaluation of some novel “green” and traditional antiscalants in calcium sulfate scaling // Advances in Materials Science and Engineering, 2016, Volume 2016, Article ID 7635329, 1-10; http://dx.doi.org/10.1155/2016/7635329/ SCOPUS

- Pervov A.G., Andrianov A.P., Chukhin V.A., Efremov R.V., Rudakova G.Ya., and Popov K.I. Determination of the Effectiveness of New Green Scale Inhibitors for Reverse Osmosis. Petroleum Chemistry 2016, vol. 56, iss. 10, p.p. 936-947. SCOPUS, Импакт-фактор 0.495.

- A. Pervov, A. Andrianov, G. Rudakova, K. Popov A comparative study of some novel "green" and traditional antiscalants efficiency for the reverse osmotic Black Sea water desalination // Desalination and Water Treatment, 2017, vol. 73, 11-21, SCOPUS.

- К. Popov, М. Oshchepkov, S. Kamagurov, S. Tkachenko, Ju. Dikareva, G. Rudakova. Synthesis and properties of novel fluorescent - tagged polyacrylate - based scale inhibitors // Journal of Applied Polymer Science, 2017, 134(26), DOI:10.1002/app.45017/

9. Демонстрация результатов Проекта В рамках ежегодной национальной многоотраслевой выставки-форума ВУЗПРОМЭКСПО, которая прошла 14-15 декабря в Москве под патронажем Министерства образования и науки Российской Федерации состоялась Демонстрация результатов Проекта. РИСУНКИ Рис. 1. Тестовые (а), лабораторные (б) и экспериментальные (в) образцы ингибиторов, наработанные в 2014 -2015 гг. Рис. a - Тестовые образцы ингибиторов Рис. б - Лабораторные образцы ингибиторов Рис. в – экспериментальные образцы ингибиторов Рис. 2. Разработанные в рамках Проекта уникальные ингибиторы солеотложений со встроенными флюоресцентными метками Рис. 3. Реальные объекты, на которых успешно испытаны реагенты: Ростовская АЭС (а) и котельная ООО «Купавинские тепловые сети» (б) Рис. а - Ростовская АЭС Рис. б - Котельная ООО «Купавинские тепловые сети» Рис. 4. Оборудование, на котором нарабатывались экспериментальные образцы ингибиторов Рис. 5. Уникальные экспериментальные стенды, использованные при проведении НИОКР: в МГСУ (а) и в НЦ Малотоннажная химия (б). Для ознакомления нажмите ссылку

2014. Безвалютный проект EMEC (Италия) "Разработка флюоресцентных реагентов для мониторинга содержания ингибиторов в водооборотной системе". Совместно с компанией EMEC (Liquid Control Systems), Риети (Италия) в 2014 году стартовал безвалютный Проект по разработке флюоресцентных реагентов для мониторинга содержания ингибиторов в водооборотной системе. В рамках данного проекта компания безвозмездно поставляет НЦ "Малотоннажная химия" испытательный стенд, оснащенный оригинальным детектором флюоресценции этой фирмы, а НЦ "Малотоннажная химия" разрабатывает флюоресцентную «метку» для фосфорсодержащих ингибиторов солеотложений, тестирует её на стенде и передает её итальянскому партнеру для последующих поставок в комплекте с оборудованием фирмы. В результате реализации Проекта будет разработана универсальная технология автоматического контроля и дозации различных реагентов в водооборотных системах. При этом химическая часть , связанная с химическим синтезом и организацией производства линейки различных меток-индикаторов лежит в зоне ответственности НЦ "Малотоннажная химия", а аппаратурное оформление дозирующих и контролирующих устройств обеспечиваются компанией EMEC. Фото. Испытательный стенд компании ЕМЕС в лаборатории НЦ "Малотоннажная химия", инженер-технолог отдела водоподготовки НЦ "Малотоннажная химия", Тушева Мария Александровна 23 мая 2016 года по приглашению фирмы профессор К.И.Попов посетил завод фирмы ЕМЕС в г. Риети (Италия) и сделал для топ-менеджеров фирмы презентацию о разрабатываемых НЦ «Малотоннажная химия» флюорофорах: «A State-of-the-Art of the fluorescent tagged inhibitors development by PJSC "Fine Chemicals R&D Centre“ and EMEC», а также обсудил конструкционные изменения в схеме испытательного стенда фирмы, передал для испытаний три образца флюорофоров и получил от фирмы образец применяемого на ней люминофора. .jpg)

Доклад для менеджеров фирмы ЕМЕС о разрабатываемых НЦ «Малотоннажная химия» флюорофорах: «A State-of-the-Art of the fluorescent tagged inhibitors development by PJSC "Fine Chemicals R&D Centre“ and EMEC»; делает профессор Попов К.И. ; 23 мая в г. Риети (Италия) .jpg)

Демонстрационные образцы трёх люминофоров, наработанные в НЦ «Малотоннажная химия» и переданные фирме ЕМЕС, Италия для испытаний 23 мая 2016 г. .jpg)

Исполнительный директор фирмы ЕМЕС Анжелино Эрмини обсуждает с профессором К.Поповым необходимые изменения в конструкции испытательного стенда. .jpg)